Beringia es una zona terrestre y marítima que abarca el noroeste de Canadá, Alaska y la costa del noreste ruso. Hacia el final de la última era de hielo y debido al descenso del nivel del mar, el territorio que hoy está por debajo del estrecho de Bering quedó expuesto a la superficie, dando origen a lo que se conoce como puente de Bering, pasaje a través del cuál distintas especies migraron entre Asia y América durante miles de años.

Extraído de https://www.nps.gov/bela/learn/beringia.htm

Este descubrimiento, fruto de estudios multidisciplinarios desde comienzos del siglo XVIII, reveló que junto con la migración humana y de otras especies animales como vegetales, llegó a América desde Siberia la costumbre de considerar la Amanita muscaria como un «HONGO SAGRADO», y su consumo para entrar en estado de trance.

Imagen de Alexander Kliem en Pixabay

Esta tradición fue estudiada con detalle por dos investigadores rusos en distintas expediciones.

El primero de ellos fue Stepán Krasheninnikov (1711-1755), que participó de la Segunda Expedición de Bering (1733-1741) con apenas veinte años de edad. Esta expedición fue considerada la más ambiciosa de la época y tuvo como propósito.

- explorar y mapear Siberia;

- establecer si Asia y América estaban separadas por el agua;

- explorar Kamchatka;

- trazar todas las aguas entre Kamchatka, América y Japón;

- mapear toda la costa ártica desde el Mar Blanco hasta la desembocadura del río Kamchatka; y

- explorar la costa noroeste de América.

Este joven estudiante ruso fue asignado para ayudar a los distinguidos científicos de la Academia de Ciencias, pero su dedicación , capacidad y estilo fue tan destacable que terminó publicando su propia obra, fruto de su trabajo de campo durante tres años y medio en Kamchatka, una tierra desconocida para la ciencia por esos años.

Sus registros incluyeron descripciones detalladas de la geografía y la historia natural de Kamchatka, estudios etnográficos de las tribus nativas y su idioma, costumbres, apariencia, creencias y las consecuencias sociales de la primera penetración rusa de finales del siglo XVII.

En uno de los capítulo (XIV) y refiriéndose a los banquetes y entretenimientos del pueblo Kamchadal escribió:

“De vez en cuando sirven como premio una especie de hongo tóxico conocido en Rusia como matamoscas (mukho-mor). Los sumergen en una bebida fermentada hecha de kiprei o bien los comen secos. Para tragarlos más fácilmente, hacen rollitos. Éste es el método más común para comerlos. El primer y más frecuente síntoma que producen estos hongos tóxicos es un temblor o convulsión en todas las extremidades, que se presenta al cabo de una hora o en ocasiones antes; le sigue una intoxicación y un delirio semejante al producido por una fiebre alta. Miles de quimeras, felices o tristes, aparecen en la imaginación de los que los consumen. Algunas personas saltan, otras bailan o lloran y sienten miedos terribles. Un pequeño agujero les parece una gran puerta; una cucharada de agua, un mar; sin embargo, sólo quienes los consumen en exceso caen en este delirio; quienes los consumen con moderación sólo se vuelven aturdidos, más vivaces y alegres, más atrevidos. La condición que produce este hongo es similar a la que se dice que experimentan los turcos cuando consumen opio.”…

“ los Koriakos (otro de los pueblos que estudió) cuando consumen estos hongos, no permiten que nadie que esté intoxicado orine en el suelo; para evitar esto, les colocan un recipiente para recoger la orina, que luego la beben; ya que la orina produce los mismos efectos. Practican esto, porque ellos no cuentan con estos hongos y deben comprárselos a los Kamchadales.»

de La descripción de la tierra de Kamchatka de Stepan Petrovich Krasheninnikov

El segundo de los investigadores ruso vivió a fines del siglo XIX. Vladimir Ilyich Jochelson formó parte de la expedición Jesup North Pacific (1897-1990). Esta Importante expedición antropológica a Siberia, Alaska y la costa noroeste de Canadá tuvo como propósito investigar las relaciones entre los pueblos de cada lado del estrecho de Bering.

Jochelson pasó dos años y medio en el lejano norte, estudiando principalmente los Koriakos, Yukaguiros y Yakutas, acompañado de su esposa Dina Brodskava, una doctora calificada, que llevó a cabo además del trabajo médico, mediciones antropométricas y la mayor parte de la fotografía de la expedición.

Colecciones especiales digitales AMNH

En una de sus publicaciones Jochelson escribió:

“El trabajo de esta última expedición se basó en la probabilidad de que en el pasado remoto existió alguna conexión entre las culturas y tipos del Viejo y el Nuevo Mundo y que para una comprensión de la historia de las tribus americanas es indispensable determinar esta conexión. Por tanto, la atención de la expedición se dirigió, en primer lugar, a la costa norte del Pacífico, cuyas condiciones geográficas y geológicas debieron facilitar el intercambio entre las tribus y ayudar a sus migraciones de un continente a otro.

Por este motivo la investigación de los Koryakos estaba incluida en los planes de la expedición. Los resultados de esta investigación han demostrado que la hipótesis original sobre el parentesco cultural de las tribus siberianas aisladas con los aborígenes americanos ha sido plenamente confirmada, y que los Koryakos deben ser considerados como una de las tribus asiáticas más cercanas al indio americano. ..”

En su trabajo dedicado a las costumbres de los Koryakos, Jochelson hace referencia al mito originario del consumo de Amanita.

«Una vez, según cuentan los Koryakos, el Gran Cuervo (primer hombre y protector de los koryakos) había atrapado una ballena y no podía enviarla a su casa en el mar. No podía levantar la bolsa de hierba que contenía las provisiones para el viaje. El Gran Cuervo solicitó ayuda a la Existencia (Vahr´yñtn, la divinidad). La deidad le dijo: «Ve a un lugar llano cerca del mar: allí encontrarás tallos blancos y suaves con sombreros manchados. Estos son los espíritus wa’paq. Come algunos de ellos y te ayudarán.

El Gran Cuervo se fue. Entonces el Ser Supremo escupió en la tierra y de su saliva aparecieron las Amanitas . El Gran Cuervo las encontró, se comió algunas y comenzó a sentirse alegre. Empezó a bailar. La Amanita muscaria le dijo: «¿Cómo es que tú, siendo un hombre tan fuerte, no puedes levantar la bolsa?» «Así es», dijo el Gran Cuervo. «Soy un hombre fuerte. Iré y levantaré la bolsa de viaje.» Fue, levantó la bolsa de inmediato y envió a la ballena a casa. Entonces la Amanita le mostró cómo la ballena se iba al mar y cómo regresaría con sus camaradas. Luego el Gran Cuervo dijo: «Que la Amanita permanezca en la tierra y que mis hijos vean lo que les mostrará.»

JOCHELSON, W (1908). The Koryak. Memoir of the American Museum of Natural History.

Amanita muscaria tiene erróneamente la fama de ser un hongo muy venenoso. Sin embargo, si la dosis es moderada, es solamente tóxico del grupo gastrointestinal, provocando vómitos y diarreas y al mismo tiempo una acción neurotrópica, con percepción de alucinaciones, debido a su contenido de muscarina y ácido iboténico. Se cree que la costumbre de consumirlo en infusiones se debe a que de esta forma se disminuyen los efectos indeseables.

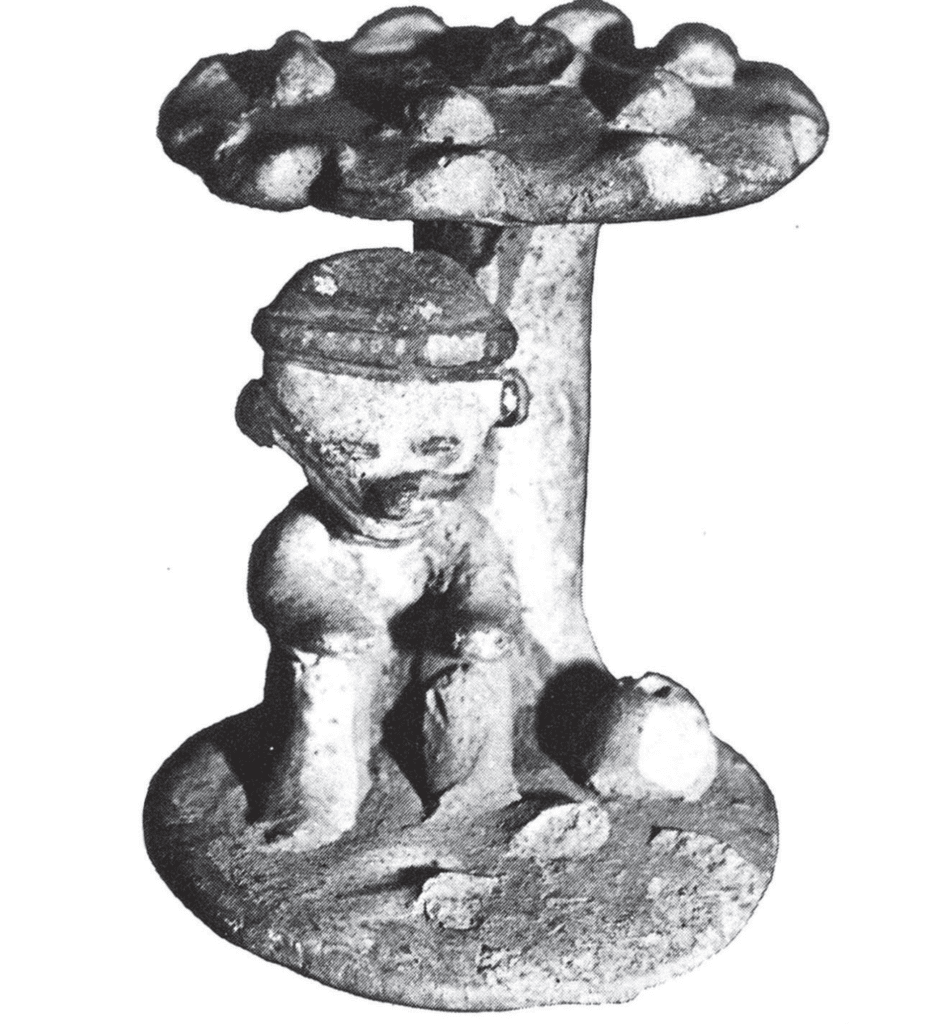

Los indígenas Ojibwa, en la región de los Grandes Lagos, situada entre Canadá y Estados Unidos, aún consumen A. muscaria. Al emigrar hacia el sur, dichas tribus llegaron a México y Guatemala, en donde varias figuras y códices revelan el uso del hongo. En México, en la cultura capacha de Jalisco se encontró una estatuilla de arcilla de unos 15cm de alto en forma de A. muscaria (referencia e imagen extraídos de Guzmán, G. “El uso tradicional de los hongos sagrados: pasado y presente”. Instituto de Ecología, Veracruz, México (2010)).

Es probable que su uso fuera abandonado por los indígenas en mesoamérica cuando estos descubrieron las propiedades de los hongos neurotrópicos del género Psilocybe, que no producen ningún trastorno gástrico y que son más abundantes.en esta región.

Imagen de Portada de Stefan Schweihofer en Pixabay

![]()