Los primeros registros de consumo de hongos en América pertenecen a la Cultura Capacha y son unas estatuillas de cerámica donde se representan seres humanos en relación con hongos. Éstas pueden interpretarse como ritos, o bien, como percepciones alteradas por el consumo de setas nuerotrópicas o alucinógenas1.

Capacha es un sitio arqueológico ubicado a unos 6 kilómetros al noreste del municipio de Colima, en el Estado de Colima, México. Este sitio es el corazón de la antigua Cultura Capacha mesoamericana, la primera con rasgos complejos que se desarrolló en la región, aproximadamente entre los años 2.000 y 1.200 antes de nuestra era. Estos pueblos se asentaron entre la Sierra Madre Occidental de Jalisco y el Valle de Colima.

Estas estatuillas de cerámica fueron estudiadas por Gastón Guzmán del Instituto de Ecología de Veracruz, México y lo que vamos a describir se basa en su trabajo: “El uso tradicional de los hongos sagrados: pasado y presente”2

En una de las estatuillas encontradas se representa cuatro personas abrazadas entre sí para guardar el equilibrio y a su vez rodeando a un hongo gigante que bien podría identificarse con Psilocybe zapotecorum. Guzmán destaca los ojos desorbitados de todos los personajes al ver el hongo gigante y los sombreros y brazos, que representan serpientes. Si bien hay algunos autores que consideran que la figurilla representa un baile, Guzmán interpretó que las personas de la figura están bajo el efecto de hongos neurotrópicos y que por lo tanto, no pueden estar paradas y menos guardar el equilibrio.

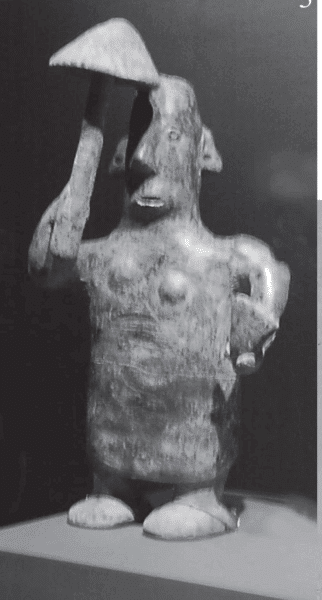

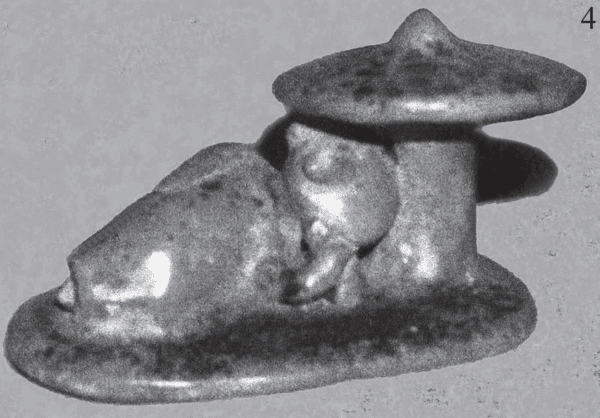

En otras dos estatuillas encontramos la imagen de una mujer en relación con un hongo, donde los tamaños están distorsionados, probablemente para representar la sensación del enanismo o gigantismo que estos hongos producen.

En la primera, que se encuentra en el Museo Alejandro Rangel en Nogueras, Colima, se observa una mujer con los ojos desorbitados que está de pie con un hongo gigante en su mano derecha. Se la conoce como “mujer con sombrilla” y al hongo se lo identifica como Psilocybe zapotecorum

En la segunda podemos ver una mujer recostada debajo de un hongo gigante. Pertenece al Museo del Río Cuale, en Puerto Vallarta. Según Guzmán esta estatuilla representa la necesidad de reposar por la acción neurotrópica de estos hongos y considera que el hongo pertenece a una especie de Psilocybe desconocida.

Además de estas estatuillas, hay una cuarta, muy conocida y de la que hay controversia sobre la representación de hongos en la misma. Se trata del famoso Xochipilli o Señor de las Flores, el que según Wasson (otro especialista en el tema, al que dedicaremos alguna referencia más adelante), además de tener flores grabadas tiene hongos neurotrópicos, como P. aztecorum. No todos los especialistas coinciden en esta apreciación, pero como se trata de la representación del dios tutelar de las flores, la fertilidad, la nobleza, la poesía y el canto entre los mexicas, no quise dejar de mencionarla y recomendar leer más sobre ella

Xochipilli, el Señor de las Flores

Mediateca INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historía, México

http://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/exposicion%3A3141

Las imágenes de las estatuillas, salvo esta última, fueron extraídas del artículo de G.Guzmán citado

- Muchos autores prefieren el adjetivo de enteogénico para hacer referencia a estas setas, en cambio G. Guzmán, al que hacemos referencia en este texto, no lo considera adecuado porque proviene del griego entheos= dios dentro y esto implicaría que la acción de estos hongos está ligada con un dios que entra en el cuerpo al ingerir la seta. Como considera que la ciencia debe ser ajena a cualquier religión, este autor prefiere las denominaciones neurotrópicos, alucinógenos o sagrados, según el caso. La denominación de neurorópicos le parece la más apropiada, porque alude a algo que en nuestro organismo se mueve (de tropos, movimiento) hacia el sistema nervioso central, haciendo referencia a la psilocibina, el alcaloide que provoca efectos alucinógenos en estos hongos.. ↩︎

- Guzmán, G. “El uso tradicional de los hongos sagrados: pasado y presente”. Instituto de Ecología, Veracruz, México (2010). ↩︎

![]()